中國粉體網訊 日前,據媒體報道,美國佐治亞理工學院研究人員創造了世界上第一個由石墨烯制成的功能半導體。研究團隊使用特殊熔爐在碳化硅晶圓上生長外延石墨烯時取得了突破。研究發現,當制造得當時,外延石墨烯會與碳化硅發生化學鍵合,并開始表現出半導體特性。測量表明,他們的石墨烯半導體的遷移率是硅的10倍。研究發表在《自然》雜志上。

自2004年以來,石墨烯的問世引起各國研究學者的廣泛關注。石墨烯具有獨特的晶體結構,優異的熱力學、光學和電學特性。SiC襯底外延石墨烯具有晶體質量高、層數均勻可控、無需襯底轉移、可直接應用于微電子器件研究的優點,是目前制備晶圓級石墨烯材料的主要方法之一。

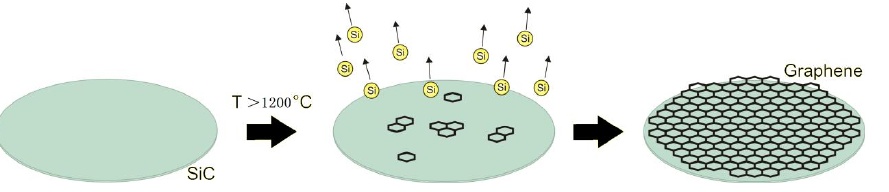

碳化硅外延生長石墨烯法的具體實現原理是加熱單晶SiC或對SiC進行催化,使SiC熱解碳硅間共價鍵斷開碳原子析出或硅原子升華,然后對基板快速降溫,碳原子在襯底表面析出重新排列,形成石墨烯。寬禁帶半導體SiC作為絕緣襯底,相比于其它制備方法,SiC外延石墨烯法不需要襯底轉移,但生成的石墨烯物理性質受SiC襯底的影響很大,硅面生成的石墨烯由于和Si層接觸,石墨烯導電性受到較大影響,而碳面生成的石墨烯則有著極為優良的導電能力。另外對碳化硅外延石墨烯方法的改進越來越多,改變溫度壓力保護氣或用氯氣催化等,可制備出少層高質量大面積石墨烯,對這種方法的研究也更加深入。

SiC襯底外延石墨烯原理

2014年,蔚翠等人提出“近平衡態生長”模式,即在SiC襯底高溫熱解過程中引入氬氣惰性氣氛和硅蒸氣,使SiC襯底表面的Si原子升華與返回概率接近平衡,外延石墨烯生長速率大大減慢,缺陷減少,晶體質量提高,電學特性提高。理論計算顯示,SiC襯底高溫熱解制備的第一層石墨烯有30%的C原子與SiC襯底中Si原子結合,形成C—Si共價鍵,第一層石墨烯被稱作緩沖層。緩沖層附近的界面散射和SiC襯底的遠程聲子散射都會影響石墨烯的遷移率。

目前,去除石墨烯緩沖層最常見和有效的方法是氫氣鈍化。其基本過程是在高溫下H原子插入石墨烯緩沖層與襯底之間,C—Si鍵斷裂,H原子取代C原子與襯底Si原子形成H—Si鍵,緩沖層中的C原子懸浮在SiC襯底表面,形成“近自由態石墨烯”。由于氫氣鈍化打開石墨烯與襯底的間距,減少了界面散射和襯底遠程聲子散射,石墨烯電學特性大幅提高,遷移率由1000cm2/(V·s)上升至3000~4000cm2/(V·s)。

除高溫熱解法之外,還有一些研究學者采用化學氣相沉積(CVD)法在SiC襯底外延石墨烯,并取得一定進展。2010年,J.Hwang等人和A.Michon等人分別使用氬氣和氫氣作為載氣,丙烷作為碳源,在SiC襯底上獲得了石墨碳膜或少層石墨烯,這表明直接在SiC襯底上CVD法生長石墨烯是可行的。

2018年,Q.B.Liu等人提出梯度CVD法,該方法在低溫階段生長一段時間獲得石墨烯成核位點,隨后升溫至高溫階段,在高溫階段繼續生長形成完整的石墨烯晶體。該組人員在4H-SiC襯底上外延單層石墨烯,材料霍爾遷移率為9010cm2/(V·s),這是SiC襯底外延石墨烯室溫遷移率最高值(基于10 mm×10 mm尺寸測試)。

中國電子科技集團公司第十三研究所的研究人員采用高溫熱解法和CVD法在SiC襯底生長石墨烯材料,研究了兩種生長方法對石墨烯材料性質的影響以及生長機理的差異。研究發現,高溫熱解法生長石墨烯材料平坦均勻,褶皺少,電學特性受襯底影響大,遷移率較低。CVD法石墨烯材料整體均勻,褶皺較多,缺陷少,晶體質量好。該方法制備的石墨烯材料受到SiC襯底影響小,電學特性好,遷移率較高。

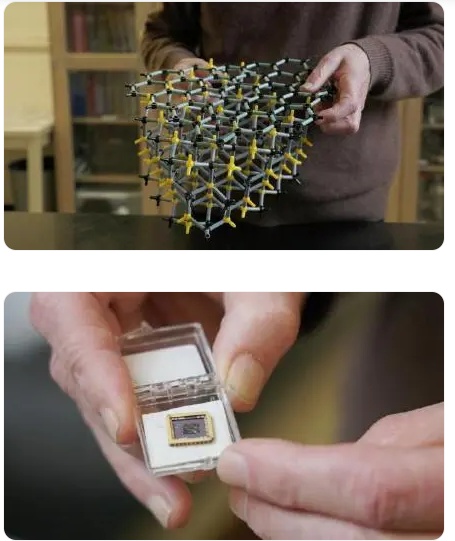

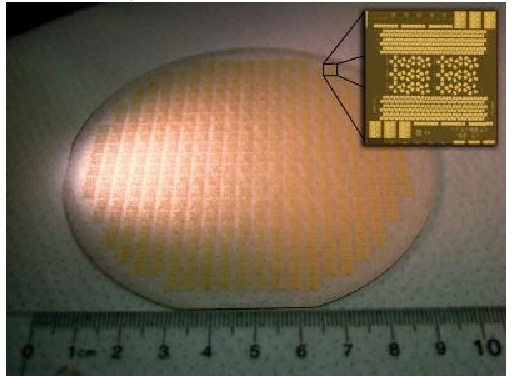

石墨烯4寸晶圓包含約7萬5,000顆組件及測試結構;右上方小圖是每顆芯片的放大

碳化硅外延石墨烯是制備石墨烯基器件的優選方案,其不僅可以制備晶圓尺寸的大面積、高質量的石墨烯,又可免去石墨烯的轉移過程,還可采用現代半導體器件工藝技術進行石墨烯器件的直接構建,產業應用前景廣闊。

來自國際集成電路會議預測,半導體CMOS技術可能在2024年的7nm制程走向終結,而石墨烯是其首選替代技術。佐治亞理工學院納米技術研究中心的James D.Meind1預測,到2024年,硅MOSFET在溝道和柵極的最短長度、柵極絕緣層的厚度上將走到盡頭。石墨烯代替硅還有很長的路要走。

參考來源:

盛百城等: 碳化硅襯底外延石墨烯

韋超:碳化硅外延石墨烯方法生長設備研制與工藝探索

郭云龍:硼離子注入對碳化硅外延石墨烯的物性調控及相關表征

科技日報

(中國粉體網編輯整理/平安)

注:圖片非商業用途,存在侵權告知刪除!